编者按:媒体与往事,大家与回忆,文字里的新闻岁月,新闻里的实践方法,荣耀往昔,启迪当下。澎湃评论部出品。

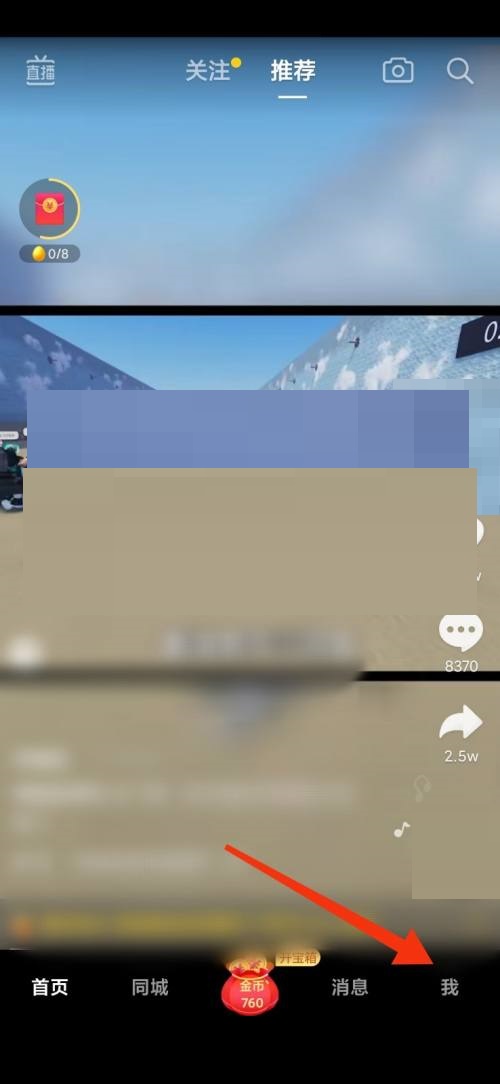

1999年在第一次“行走黄河”报道活动中的李泓冰(右一)。 姜峰 资料图做记者,仿佛能比别人多活几回——特别是当你有幸记录那些智者的人生。有同事曾和我开玩笑:有两件事能让你“跳”起来:一是哪里有事故了;二是有采访“老人”的机会。

对,从年轻时,就喜欢和长者聊天,把他们的思想,变成新闻——这几位年逾九旬的长者所谈,仍历历在目。

(相关资料图)

(相关资料图)

对谈吴敬琏:一山放过一山拦,家国的背影无时或忘

写这篇约稿的几天前,在睽违三年的京城,和复旦老学长、宗师级的经济学家吴敬琏促膝相谈两个多小时。

那是个春日的下午,次日来袭的沙尘暴,彼时正在酝酿。空气隐隐有点呛鼻。

轻轻叩门,应门的就是93岁的吴老。吴夫人周南阿姨,行走蹒跚,却一定要亲自泡茶……两位老人的生活,简简单单,清清爽爽。瘦削、恬淡,话音不疾不徐,曾经世事洞明,而今云淡风清,吴老仍然保有好奇,对往事的细节、家国的背影。聊起妈妈邓季惺——一位杰出的报人——当年和常来常往的朋友对谈内容,他的记忆仍清晰如昨。

想想,他的家族,他的生命,充盈着中国现代史的多少细节!

吴老思绪飘飞,把我带进斑斑点点的史影。比如,他提及上世纪四十年代,几位进步青年一起讨论苏联小说《巧克力》的情形,以及几位后来的际遇。让我很想一读,应该是罗蒂洛夫的作品,林淡秋译。虽未找到原著,但回来查阅吴老提及的若干史事,他第一手的记述,和他人的转述,一对比,甚有意味。

临别,他拿出备好的新书赠我,《中国改革历史进程(第二版)》。扉页赫然写着:“李泓冰先生惠正 吴敬琏 二零二三年三月二十日”——这称呼,令我汗下。

这部书,是对40年改革开放进程细致且深入的梳理。历史的进步,从来就没有什么“顺理成章”,一山放过一山拦,我们今天享受的思想解放与改革开放丰厚成果,就是先贤们筚路蓝缕、披荆斩棘甚至是舍生忘死“拼”出来的。

这几天,有这本书陪伴,岁月都恍惚了。读过第一版,再读,仍是惊心动魄,仍是心有余悸:万一错过了那一刻,万一错失了那个人,中国改革史或会改写。

至今,他仍然牵记曾为之呕心沥血的市场化、法治化改革。

市场化,他提醒地方执行层面,防止只有口号,没有落实。二十大再次强调,“市场要在资源配置中起决定性作用”,怎么落实“决定性作用”?就要真正让市场通过竞争,用供求关系形成的价格,来引导资源配置。

法治化,他强调,要区分法制(rule by law)和法治(rule of law)。二十大报告指出,“必须更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用,在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家”。吴老忍不住“敲黑板”,“你看,是‘法治’,不是法制。普及法治观念是一项极其重要的思想建设工作。法治化,一定是‘水’治,不是‘刀’制。”

“我们需要普及更多这样的基本概念,更有利于推进落实。”

上一次与吴老对谈,是两年多前(《对话吴敬琏:历史拼图中的浦东》,2020年12月13日新民晚报“夜光杯”)。

当时,这位年逾九旬的长者,答问依然犀利——您认为,浦东开发开放找对了你一直关切的“中国改革突破口”吗?

他沉思片刻,回答:这个突破口,涉及到建立市场体系的方方面面,很难靠一个措施就能带动。比如关于“四个中心”建设,有的走得快些,有的慢些。说到底是两件事,一是改革,一是开放。我们和国际体制怎么对接?市场在资源配置中起决定性作用,我们完全做到了吗?对照中央全面深化改革扩大开放的精神,中央正确决策能否完全落到实处?世界范围逆全球化浪潮还很猖獗,怎么对待?

“我想,最重要的就是高举一个旗帜——习近平总书记在联合国大会上提出的,秉承全人类的共同价值,建设人类命运共同体”。

再问:小平同志当时认为,“上海是我们的王牌,把上海搞起来是一条捷径”。您以为,浦东这条“捷径”,对中国改革全局最突出的贡献是什么?

吴敬琏毫不犹豫:是激活了中心城市的辐射带动作用。浦东开发开放之前,他听一位曾在上海工作的中央领导说:很对不起上海人啊,这么多年了,拍部三十年代的电影,都不用搭布景……

据吴老回忆:上世纪80年代中期,国务院批复他们在上海的调研提纲时提及,不要再去考核上海的工农业总产值,而要讲国民生产总值,区别何在?“工农业生产总值是按照苏联经济学,不把第三产业算作财富。而上海要成为中心城市,就要靠你的金融、商贸,靠服务业来辐射全国——你看,这样的细节很有意思!”

那份提纲,吴老还背得出一些句子:

“不改革旧的经济体制的模式,上海就没有‘长袖善舞’的活动舞台”;

“对外开放、对内联合,犹如两个扇形的辐射,一个扇形向内地辐射,一个扇形向国外辐射,上海就是这两个扇面的结合部和枢纽”;

上海的发展空间要向东、东南……

这份“提纲”,出现在80年代中期,彼时,黄浦江硬生生隔开现代工业和原始农业、上海还是一位举步维艰的“泥足巨人”——不能不佩服其远见卓识。

过了5年,1990年,邓小平从浦西看向浦东,说:“抓紧浦东开放,不要动摇,一直到建成”。浦东从此灿烂,盘活一条“巨龙”。

吴老说,小平当年关于浦东、关于上海的论述,“就几句话,可每一句都石破天惊!”

参与撬动浦东开放的决策咨询,这只是吴敬琏的改革人生片断而已。

有一位同行说:如果有一位中国经济学家的意见永远值得听取,那就是吴敬琏。

冒访王世襄:以玩成家,大圣遗音

上世纪90年代初,初出校门,在相对陌生的京城工作,每逢周末,复旦老同学就相约小聚。一日,在新影厂工作的好友,神秘兮兮问,前清最后一位秀才,想不想见见?我自然好奇。

那天的阳光过于灿烂,街景在视线中飘忽不定。我极冒失地闯入东城芳嘉园王世襄老先生家中,屋内拥塞着家具以及堆叠的家具“局部”——后来,“它们”变成了上海博物馆明清家具馆的一部分。

遮住阳光的明式大橱里,矗立着一排排这位长者的厚重专著:《中国美术大辞典·工艺美术卷》《明式家具珍赏》《明式家具研究》《髹饰录解说》……穿着洗薄了的汗衫,王世襄听我小心翼翼提及“最后一位秀才”,他还没吱声,夫人袁荃猷便“哈”地一声喷笑。知道必是错认了,我大窘,仿佛是被校长捉到的逃学小学生。

王老抽出一部线装书,“这样吧,你读读这段”,这简直就是教授在考较小学生,我仍如蒙大赦,局促但还算流畅地读完。他眼光略柔和,“你想聊什么呢?”

“就聊您究竟是什么人吧!”

他一笑,不以为忤,从他小时候喜欢玩蛐蛐,聊到他的新著《说葫芦》……哇,他“玩”了一辈子啊,且是闻所未闻的玩法,一时目瞪口呆,惊为天人。

这是段丢人的际遇,也就搁下了。

某天要拼版,临时因故撤了个稿。同事、复旦师兄祝华新听我讲过王世襄,说你赶写一篇补白呗!于是便有了这篇《“玩”中痴情》(人民日报1993年6月23日第五版),引题是:京城有这样一位老人,身为全国政协委员、文物专家,嗜与小虫为友,自谓“不冤不乐”。我实诚地自况:不知深浅地探进了一眼古井,我很惶恐……

报道写道:

……正如启功老人所言,王世襄堪称是“京城第一玩物大家”。明清家具之类,那是他“玩”的专业,养鸽子、种葫芦、放鹰、驱狗、美食烹调……种种种种,算是他的“业余爱好”,他是一玩便痴,一痴就非穷根究底,追踪溯源,弄出一门学问来。

在结尾,我发了几句感慨:碰上爱玩、且能玩物成痴、玩物成癖的人,总能令人愉快地会心一笑。因为深信明人张岱的话:“人无痴,不可与之交,以其无真气也;人无癖,不可与之交,以其无深情也。”不过话又说回来了,说王世襄老先生醉心于玩,不如说他醉心的是“玩”中的文化,这样的境界就不是一般玩物者所能领略的了。

王老读了报道,有点讶异,笑问:这也能上人民日报?后来熟了,借书还书,总聊上几句。彼时我跑文物条线,他常和我讨论文物保护话题,一次他叹气说,早上听新闻,听到某地要把重要文物“开发”为旅游景点,“得,又一处宝贝岌岌乎可危了!”对当时不少地方政府热衷“文物搭台,经济唱戏”,老先生甚不以为然。珍宝冒了头,往往就是焚琴煮鹤的开始。

再写王世襄,已是2009年。《大圣遗音 飘然远引》(见人民日报2009年12月11日):王世襄仙逝——这消息让不少对中华古物情有独钟的人心中一凛。

这个冬天似乎过于寒冷,终结了多位文化老人及科学巨匠的生命,让行进在现代化途中的国人,时时生出寂寞悲凉之感。而95岁的王世襄,料理身后亦如生前般通达:依本人生前愿望,不举行遗体告别仪式,家中不设灵堂……

王世襄夫妇曾经收藏过不少唐、宋、元、明古琴,其中一架最心爱的,是唐“大圣遗音”伏羲式琴。妻子袁荃猷善抚古琴,造诣极高。王世襄听琴、爱琴成痴,自称“琴奴”……

如今,“琴奴”王世襄追随先走一步的老妻,同登仙界,当有大快慰,相信他是带着顽皮的笑容远行的。

现在思及王老,最鲜明的,还是他那顽皮的笑容……

迟暮之美:从冰心、巴金、苏雪林到金庸、王映霞

很多老人的远行,都让人有“大圣遗音”之痛楚。中国文化相继颓其一角,一众洞悉先人秘密、沟通古今绝学的文化达人消失,最终带走的,是一个飘逸典雅、充满文化趣味的时代。

并没有人布置指令稿,“抢救般”访问一众文化老人,是一度的执念。

1996年,跟随海外华人作家韩素音夫妇访问96岁的冰心,当提及1939年她们在重庆便认识,冰心说,对对,这太好了!暖阳下,冰心的女儿吴青把妈妈的脚捧在怀里,轻轻揉着,“做脚操”,“娘,舒服吗?”温暖而有情,恍如冰心作品的氛围。(《鲜花映冰心》人民日报1996年10月7日第五版)

跟随老领导吴芝琳去探望巴金。他们在聊天,我独坐病榻旁,握住老人温凉且微颤的手。这只手,写出了震撼我少年时代的浩荡文字啊!他费力地喃喃,“我还能写!”写作的渴望,仍在他极为衰弱的生命里,他的《随想录》还在号召写真话。“是的,巴金使我们痛楚,有痛楚才会有希望!我们仍然需要巴金的激励,需要从巴金身上汲取讲真话的勇力和力量”(《巴金何以使我们痛楚》人民日报2005年11月31日第五版)

苏雪林,是江苏文艺出版社的老友张昌华偶然问我,要不要去访问这位台湾百岁老作家。当然要!一个103岁的小脚女人从海峡对岸归来,一个沉埋半个世纪的女作家,张爱玲被充分地发掘了,我们是不是遗忘了苏雪林?于是,有了这样的报道:

侄孙们七手八脚地把她的轮椅绑成一个滑竿,抬着她顶着骄阳“回家”,先走进了苏家祠堂。祠堂外油饰一新,里面仍显得凋零荒凉、阴气很重,蛛网儿密结在昔日的雕梁之上。墙壁上残存着“忠孝节义”四个旧字,老太太不言不语地四望着,坐在幽暗而空旷的祠堂中央,坐在这四个字当中。一闭眼,一滴浊泪滑下她多皱的面庞。

用白袜裹住的小脚,伶仃地悬在轮椅的踏板上,被小窗漏进的一缕阳光照得雪亮,就这么凸现在众目睽睽之下。当年被威严的奶奶勒令缠足后,她一生视这对小脚为奇耻大辱,从不轻示人前。为着“藏拙”(亦有藏足之意),当年她放弃繁华的台北,选择了宁静的台南。然而,今天的她已经连“藏拙”的力气都没有了。(《苏雪林:老去还乡宁断肠》人民日报1998年6月2日第15版)

经由张昌华的引荐,还去西湖畔往访过郁达夫曾深爱的那个女子:王映霞。爱过、醉过、痛过、恨过,92岁的她,已是西湖边沉静的轮椅老人,她喜欢鲜艳的服色,那很配她的一头银发和象牙般的肤色,时时让行人惊艳,频频回顾:“这么漂亮的老太太!”精神好的时候,她便追忆文坛往事,匡正一些他人的误记,郁达夫、鲁迅、郭沫若,还有陆小曼、白薇……都在她的记忆深处。(《王映霞:迟暮之美》,1999年4月28日人民日报第15版)

还有不能不提的金庸。上个世纪,在复旦的宿舍,初识金庸文字,如饮狂泉,击鼓传花般传阅,通宵达旦,血脉贲张。上世纪90年代初,遂和一群同好,殚精竭虑,继晷焚膏,撰写了一部《武侠小说鉴赏大典》(漓江出版社),不知天高地厚写信请求金庸担纲顾问,他回信了,还在来上海的时候赐见。老爷子儒雅谦和,一派宗师气概,不似令狐冲,而像极了一灯大师。他回应他所理解的“侠”,一字一顿:“在思想家中,我最推崇孟子,推崇他的至大至刚的大丈夫气概。所谓浩然之气,就是侠气,就是性情中人嘛。”(《聆听金庸——智者的叮咛》人民日报1999年4月7日)

20多年过去了。一个秋夜,正在复旦和学生交流,忽接当时在人民日报评论部做编辑的小友何鼎鼎来电:金庸去了,可否今夜写些文字,发在我们评论公号呢?您写了,我赠您我刚画的一幅画……于是有了这篇《作别金庸,他的侠气不曾飘然远引》(2008年10月31日“人民日报评论”微信公众号):

大师的凋零,让我们重温那些凝固在上个世纪的背影,在感动中,更有孤独。感谢金庸的长寿,让他的生命韧成了一根飘忽的丝线,串起两个世纪的侠胆义胆,让我们踏实到了现在。

“他们忠于理想,不停止地追求理想,忠诚地、不声不响地生活下去、追求下去,他们身上始终保留着那个发光的东西”——这是巴金在《爱情三部曲》中热情赞美过的知识分子,也是金庸留给我们人生中的一抹亮色。

至今,鼎鼎所赠的画,海滨,白帆,劳作的人们,仍端放在我的办公室。

能够结识这些通透的世纪老人,是职业带给我的幸运,同时也带来焦虑:这样的长者,日渐凋零,藏在他们脑海的历史,也会随风而逝啊!希望同行们用虔敬且抢救的心态,追访他们,尽可能多地打捞历史的细节,尽可能久地留住“这一抹亮色”……(本文作者李泓冰系人民日报高级记者)

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

关键词: