现实、想象、虚构,是文学的日常。在现实和虚构之间,读者和作家们的共同想象,构成了一个时代,和一个时代的文学。

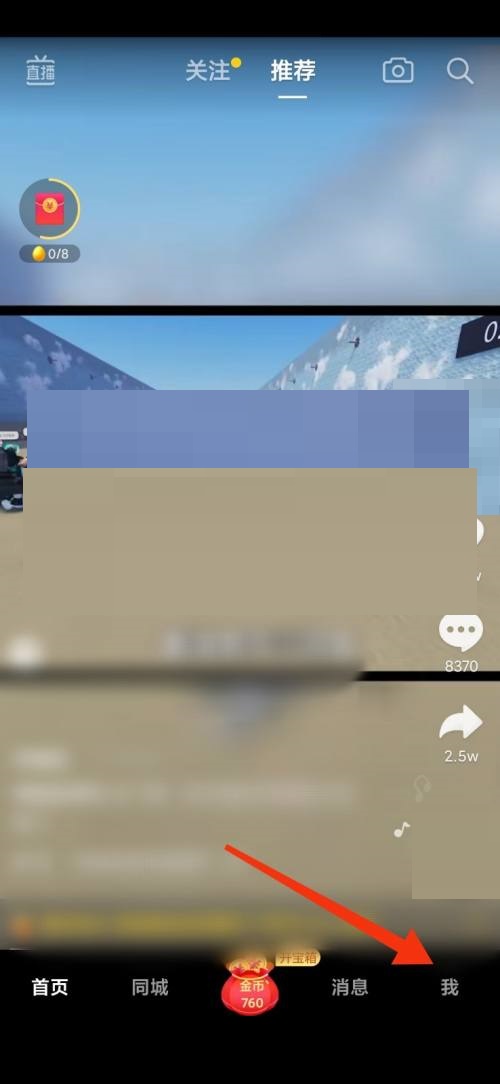

(资料图片仅供参考)

(资料图片仅供参考)

4月22日,上午10:00,“虚实之间”——钱江晚报×浙江新华第十一届春风悦读榜文化沙龙将在蝴蝶剧场黑匣子剧场举行。

现场,作家毕飞宇、阿来、叶舟、徐则臣、毛尖、路内、乔叶、刘洋、苏七七、林棹、梁清散、戴浩然等作家围绕“文学可以为现实做什么”“科幻为什么变得如此重要”“当我们说女性力量”三个主题,进行三场精彩的谈话。

在主持人的提问之外,现场和线上的读者,也对作家们追问不舍。互动非常热烈。

如果现实是X

作家的表达就是X+

现实,是文学出发的地方。

在作家毕飞宇看来,如果现实是X,那么作家的表达就是X+。从X到X+,找到属于自己的“+”,是每一位作家的向往和使命。

沙龙现场,毕飞宇用了一个精彩的比喻,来解读文学和现实的关系。

他进一步阐释,“如果把所有的“+”都加在一起,还能得到X++,那就是时代性;运气好一些,能力强一些,还能得到X+++,那就是民族性;如果运气更好,能力更强,还能得到X++++,那就是人类性。”

阿来则采用了一种对比的方式来进行解读。他认为作家开始写作,大多基于对现实和社会的不满,甚至是对自己生命状态的不满。但和政治家能够直接干预现实不同,作家无法通过具体的举措改变现实,只能通过文字表达对理想世界的想象和期许。

“写作,就是作家不断修正现实的过程,在这一过程中,人们不断期待、不断想象,不断产生新的指望。”阿来说。

作家徐则臣的《北上》曾获第十届茅盾文学奖,这是一部关于京杭大运河的历史与现实的小说。在徐则臣看来,作家的写作视野无论是聚焦于今天,还是投放至千百年以前,都离不开“现实感”。

徐则臣认为,历史书写,不管是聚焦哪个年代,都要从当下的现实出发,去重塑或重构历史。“重要的不是‘历史讲述的时代’,而是‘讲述历史的时代’。”

作家路内一方面认同徐则臣的观点,一方面试图从反向的角度与之对话。“书写历史就是在书写当下,反过来是不是也可以说,当我们书写当下,实际上也是在书写历史。”路内认为,换一个维度,会使作家写作的目光更为宏大、多元。

作家叶舟长期聚焦河西走廊文化历史,著有《敦煌本纪》《凉州十八拍》等作品。他认为,不一定非得要把写作分成历史的和当下的,二者或许可以共存。

很多职业会被AI代替的话题最近非常热,网友也把文字抛给在场的作家。

毕飞宇说,文学的本质问题是个人的表达——是他要说话,他要表达:“”这就类似于你在地铁上被人踩了脚尖,然后你“呦”,这就是一个表达。文学表达比这个“呦”要高级得多,但本质上依然是一码事,你感觉到疼痛,你感觉到了被干预,然后你发出了肉体或精神上的动静,这本身是人生命特征的一个需求,它是非常本体,非常自我的,即使科技可以模仿这个东西,无论它模仿得多像,它也无法替代生命本身,它也无法替代生命的感受本身,它也无法替代生命的表达本身。

毕飞宇认为,对渴望表达的人来说,无论科技做到了什么,根本就不用关心它:“我们唯一要关心的是自己,自己是科技永远无法企及的,‘他者’,科技有可能启迪,‘我’,任何科技都抵达不了。”

科幻就像“疫苗”

是对未来世界的一种警示

2019年,国产科幻电影《流浪地球》,凭借不断发酵的出色口碑,掀起现象级的观影热潮,最终凭借超3亿人民币的IMAX票房登顶IMAX中国国产片票房冠军。

今年大年初一,其续作《流浪地球2》在全国正式公映,再加上电视剧《三体》的播出,再次掀起一股科幻热潮。

科幻为什么越来越热?科幻作家刘洋认为可以从两个层面去解读。就文本而言,中国掀起的科幻热潮离不开《流浪地球》《三体》等优秀作品的出现。“如果没有这样的作品出现,科幻可能还是会受到关注,但不会像现在那么火。”

就时代背景而言,科幻热潮离不开一种普遍的社会心理和情绪。“城市化进程的加快,带来了一丝不安、焦虑的现代都市情绪;科技的快速发展,则难免令人产生对未知的恐惧。”

2015年以来,中国科幻作家刘慈欣和郝景芳凭借《三体》和《北京折叠》相继获得科幻界最高奖“雨果奖”。今年春节,《流浪地球2》同步在美国、加拿大、英国、澳大利亚、新西兰等国上映,上映首日就登上英国票房榜前十,还跻身北美周末票房榜和澳大利亚一周票房榜前十等。

不断受到世界瞩目的背后,中国式科幻有何独特之处?

科幻作家梁清散认为,科幻小说在清末作为“舶来品”来到中国,至今已有百年历史。在一百多年的发展历程中,中国科幻越来越有自己的特色。比如,刘慈欣的《流浪地球》中,地球出现危机后,中国人不是逃离地球,而是要带着地球一起跑。“和外国科幻作品相比,中国科幻的家国情怀、土地情结更加浓烈。”

戴浩然既是科幻作家也是科幻编辑,他所在的八光分文化,立志于讲述中国本土科幻故事。在与年轻作家打交道的过程中,戴浩然明显感受到,他们的创作越来越尊重自己的感受。

“事实上,科幻文学在很长一段时间内,是建立在对材料的了解和知识的理解之上。现在的科幻作者,除了从自然科学、社会科学中汲取养分建构文本以外,还越来越愿意去挖掘自己内心的世界,为自己的作品赋予不可替代的辨识度和情感价值。”

科幻,可以给这个世界带来一些什么?

刘洋表示,科幻不是科普,不是对未来的预言,而是对技术可能性的一种书写。“技术会带来怎样的未来?科幻在某种程度上可以看作一种疫苗,当它注射到社会中,会令人类提前意识到危机,早做准备。”

回到创作者身份

雌雄同体的写作更高级

女性主义,是近年社会思潮中一个关键词。不仅在社会议题中频频出现,在图书行业也十分热门,并出现了不少现象级作品:比如《82年生的金智英》《使女的故事》以及杨本芬奶奶的《秋园》……

作为近几年倍受关注的新人作家,林棹在《潮汐图》中写了一只雌性巨蛙在南中国的奇妙之旅。在女性主义热点的影响下,有些人便把关注点放在了——这为什么是一只雌蛙。

林棹曾表示,自己并不在意性别。她说:“我就是在写我的体验,我,这个物理实体,所能感受到的一切东西,而我恰好是女性。”

现场,当她被问及在现实生活中遭遇的“性别问题”时,林棹表示,“我遇到的最大的‘性别问题’,就是我经常被问到‘性别问题’。”

林棹更愿意退回到创作者的身份谈论这一话题,在她看来,“性别问题”和地域、母语等问题一样,是社会赋予创作者的一种局限。“创作者一旦占有什么,也会失去另一些什么,最理想的状态是不断地突破这些限制。”

作家乔叶一直以自己的书写探讨女性精神困境,在《她》《最慢的是活着》等作品中,她塑造了许多丰富而精彩的女性形象。

“我认为,在中国当下的文学作品中,在这个时代,没有必要去鲜明地彰显一种‘女性力量’。我是女作家,字里行间自带女性气息,还彰显什么?另外,我认为最高级的写作是雌雄同体,在所谓的性别背后,文学创作还有一个更加基本的人性问题。”

在乔叶看来,如果从人性问题的角度出发,在谈论女性作家的作品时只看到“女性”,反而限制了她们,需要警惕。

这一点与影评人苏七七的观点不谋而合。她同样认为,文学创作需要进入人性的幽微之处,在这一点上,仅仅谈论性别是危险和狭隘的。

现场,著名文学评论家毛尖还谈到了女性主义热点。毛尖认为,在谈论女性主义时,要警惕将其简易化,因为它往往和许多社会问题叠加,需要综合多方面因素思考。

“转载请注明出处”

关键词: